在1年存单利率跌破2%的时候,我就跟大家说过,大量的利好政策都会紧随而来。

道理很简单,如果没有大量的政策即将落地,把利率搞这么低干嘛?

我们都知道,利率本身就有调节经济热度的功能。

当人们不愿意花钱时,降低利率就能提高居民需求。

当然,居民也可能因为风险偏好太低,而拒绝花钱。

这个时候,财政政策就会上马了!也就是政府花钱。

政府在花钱前需要借钱!那么它当然希望借钱的利率更低!

随着利率不断下降,政策就会加速出台。尤其是当利率降低到一个临界点以下时,比如,上面我说的存单利率跌破2%时。

三中全会结束后,大量的政策就开始陆续出台了。

这一次政策的逻辑跟以前完全不一样了,对中国资产价格的影响将非常深远。

过去财政搞刺激,一般都是去搞工程。

至于工程未来赚不赚钱都不是重点,重点是先把钱投下去,把GDP拉起来再说。

这种刺激是在生产端的刺激,更加利好企业这一端,而对居民的收入和福利的提振作用很小。

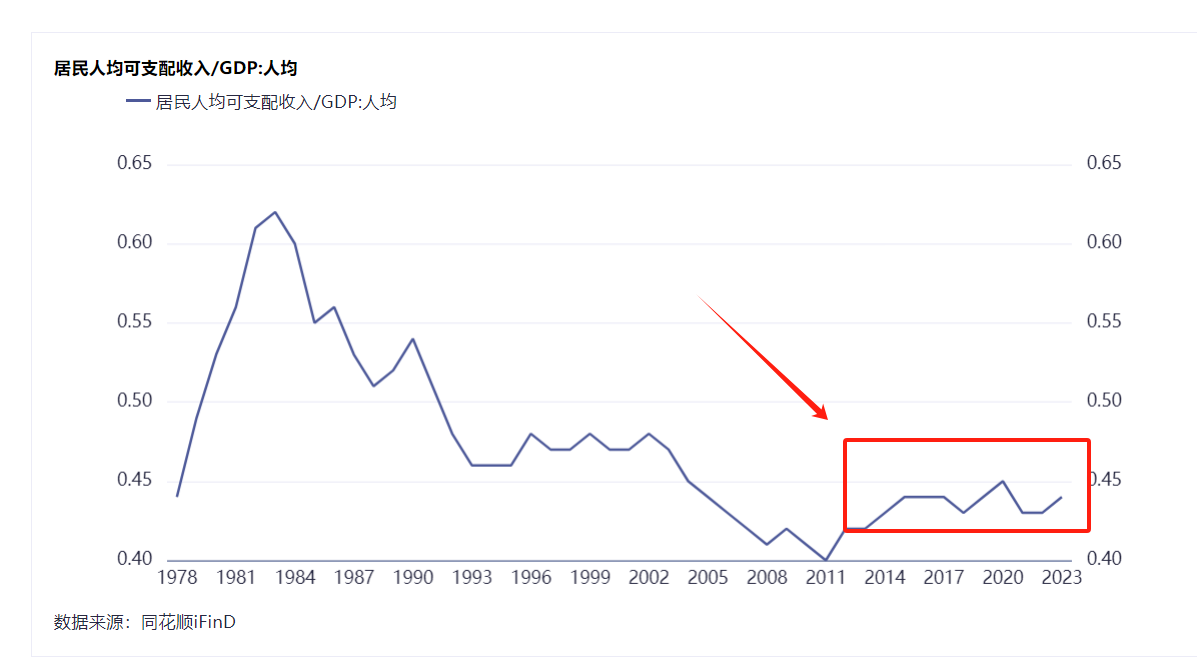

因此,我们现在人均可支配收入占人均GDP的比例才44%!!!

其中最重要的原因,就是在进行财富分配时,居民被分到了更少的份额,相当于居民在补贴企业。

这样一来,我们就会看到很意思的局面:

1.企业玩命生产,产能过剩;

2.居民没钱消费,需求严重不足。

以前这种做法不能说是错的,因为我们从贫困走出来,缺的不是需求,而是最原始的积累,比如:技术、科技、资本、管理经验、生产设备等等。

东西你都生产不出来,需求再旺盛也没什么卵用。

但我们现在已经是全世界第一大制造业国家,完成了原始积累,甚至积累得有点过了。

前几年还好,内需不足,还可以往外卖。

然而,长期的贸易顺差,加大了贸易国之间的摩擦和冲突,人家现在不愿意买了。

此时此刻,我们必须要提振内需了。

从人均可支配收入占人均GDP的比例就能看出,其实我们还有很大的提升空间。(发达国家的这一比例在70%以上)

本次三中全会改革的重点就在于:提振内需。

于是,未来的财政政策的逻辑全都要变了。

二、提振内需的重点是提升居民福利

之前动不动就说刺激消费,这种提法就是错的,消费想起来,一定是居民的福利提高了。

然后居民才会消费,消费会提高政府和企业的收入,反过来再次提高居民收入。

这就形成了正反馈循环。

之所以我说提升福利,是因为福利涵盖的面很广,而不仅仅是收入这么简单。

举几个例子:

第一,提升居民工资性收入。

这是人们最容易想到的。

但这是短期内最难实现的,因为居民得先消费,企业才能赚到更多的利润用来发工资。

第二,提高居民财产性收入

实现财产性收入就容易得多。

比如,把房价稳住,把股市拉起来。

实际上,资产价格上涨,居民的现金未必增长,但人们心里的感受会完全不一样。

人们会觉得自己很有钱。

很多时候,感觉比现实还重要。

第三,优化社保和医保

提振内需一个重要的方法是鼓励农民进城。

进城后,收入会提高,有助于提高消费。

但所有进城的农民都有社保和医保的担忧。

第四,降低住房和教育成本

提振内需,出了开源,还应该截流,也就是降低不必要的生活成本。

这其中住房和教育就是大头。

如果政府提供性价比更高的住房,进城的人就不用老想着买房了。

当然,打破户籍限制,不让教育跟住房挂钩也是非常关键的。

第五,平衡体制内和体制外的福利

这就不用多说了,有些人退休金每个月都有1万以上。

而老人又不花钱,给这么多退休金干嘛?

而大量人的退休金才1000左右。

消费依靠的是大量基层老百姓,而不是少数有钱人。

第六,从居民端抽税

很多人可能不理解,向居民收税怎么还是利好了?

其实国家总体的税收比例变化不大,但谁缴税则差别很大。

如果企业缴税,政府肯定把企业当大爷。

如果居民多缴税,你说政府的行为会不会改变呢?

因此,这次税改中,消费税后移其实是很大的利好。

再说了,即便以前向企业抽税,难道企业最终不是通过产品和服务间接从居民转移了吗?

关于福利,还有很多,这里就不一一列举了。

三、积极的变化

今年以来新推出的政策已经在转向了。

更多的从企业端转向居民端,也就是在提振内需。

比如:

1.收储

年初就提出了房地产收储,央行提供一笔3000亿的再贷款,利率只有1.75%,可以展期四次,预计带动银行5000亿资金。

这笔资金看起来好像很少,而且房价还在继续跌,看起来并没有什么效果。

但这只是试水而已,一旦收储的模式跑通后,后面还会持续加码。

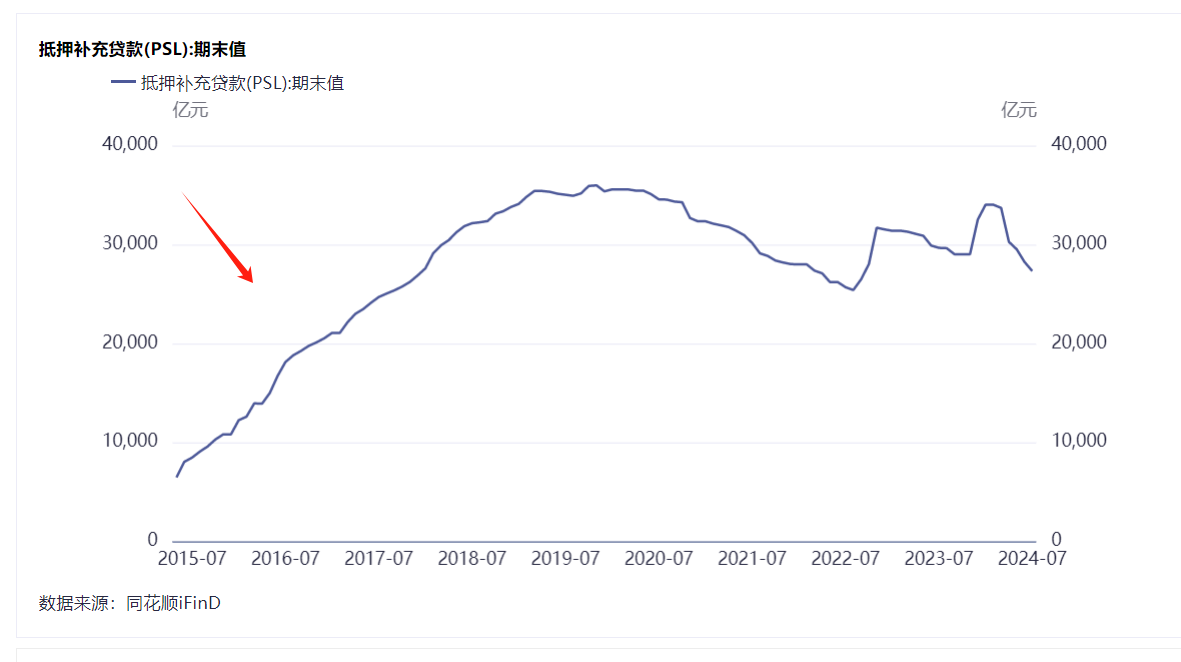

当初搞棚改的时候,PSL的金额也不大,但后面持续加码,最高时,余额达到了接近3.6万亿。

随着政策加码,房价也就会逐渐企稳了。

今年以来,郑州等地已经取消商品住房销售价格指导,这就是在放开新房价格,让它往下跌,然后政府进场扫货去库存。

2.降低居住成本

收储和保障房建设为的都是未来居民能降低居住成本。

生活成本降低了,居民才能有更多闲钱用于消费。

3.国家队向A股注入5500亿资金

自国家队下场以来,至少已经买入5500亿的ETF了。

现在虽然还没有看到明显的效果,但市场在量变累积到一定程度时,就会发生质变。

股市价格的变化都是震荡很长时间,然后瞬间拉升20%-30%。

资产价格企稳回升,居民的财产性收入才能提高。

财富效应带来的消费力比工资大多了。

4.家电以旧换新补贴

这次家电更新替代的补贴力度是很大的。

这对于那些有置换需求的居民来说肯定是利好。

现在家电正好来到一轮替换周期的开端,大量即将报废的电器都有更换的需求。

5.推动城镇化率

国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,目标是经过5年的努力,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。

2023年,我国常住人口城镇化率已经达到了66.2%,距离70%的目标仅不足4个百分点,年均0.8个百分点左右。

城镇化率每提高1个百分点,可以拉动大概万亿规模的新增投资需求,这些投资大都投向于改善居民福利的建设上。

同时,政府也得在户籍、社会保障、教育等方面做更深入的改革。

6.消费税改革

财政部已经明确会将消费税征收向消费端后移了。

未来很多税收可能都会后移,从而让地方政府跟居民绑定在一起。

地方的钱从哪里来,就会更偏心谁。

那么未来就可能会花更多心思去提高居民福利,否则他们收不到税。

四、一场重大的变革

我们当下正处在一场重大变革的前夕。

虽然从生产国向消费国转型必然伴随短期的阵痛,但这是必须要承受的。

当财政政策从企业端转向居民端,很多的逻辑都会发生变化。

股市除了反映经济总量的变化外,也反映分配的变化。

这轮熊市如此漫长,本后最根本的原因就是在分配上的变化。

比如,融资市向投资市转型,就是从偏心企业到偏心居民。

所谓的保护中小投资者,其内涵就在这里。只不过很多人都理解错了。

误以为是无差别的拉升股市。

发布者:股市刺客,转载请注明出处:https://www.95sca.cn/archives/134661

站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解!