一、股市买卖反向现象的定义和表现

(一)定义

股市买卖反向现象是指与市场常规趋势或普遍预期相反的买卖行为及其引发的市场表现。反转策略是这种现象在投资策略中的体现,例如反转策略的核心思想是在市场价格达到过度卖出或过度买入水平后,建立相反方向的头寸。有短期反转和长期反转之分,短期反转策略主要基于技术指标的超买超卖信号,以及基于市场情绪和资金流向的分析;而长期反转策略则更多基于基本面因素,如公司业绩、宏观经济数据等。

(二)表现

1. 从股票组合角度

– 反转策略表现为购买过去2 – 5年中表现糟糕的股票,并卖出同期表现出色的股票。这种操作方式与传统的惯性策略(如购买过去几个月中表现良好的股票,卖出过去几个月中表现糟糕的股票)截然相反。在中国A股市场,研究发现基本不存在惯性现象,但存在显著的反转现象,多种反转策略中赢者组合和输者组合在检验期中的均值高度一致地表现出反转特征。

2. 从价格走势角度

– 表现好的股票,股价会过度高估,反之,表现差的股票,股价会被过度低估,所以过一段时间之后,表现好的股票会向下修正,反之,表现差的股票,股价会向上修正。例如在市场下跌时,按照反向策略会买入;市场上涨时,则会卖出。

3. 从投资者行为角度

– 投资者呈现出过度反应的特征。当市场出现利好消息时,股价可能不涨反跌,或者利空消息出现时股价不跌反涨,这是投资者对消息面过度反应的一种体现,与正常情况下消息推动股价同向变动的预期相反。

二、影响股市买卖反向现象的因素

(一)股票自身特性因素

1. 成交量

– 成交量对股市买卖反向现象有重要影响。对于成交量高的公司,采用惯性策略可能更容易获利,这意味着在这些公司股票交易活跃的情况下,正常的惯性趋势可能更强,而反向现象相对较弱。相反,如果成交量低的公司,其股票价格走势可能更容易出现反向现象,因为较少的成交量可能使得价格更容易受到少数投资者买卖行为的影响而改变方向。

2. 股价

– 股价高低也与反向现象有关。高价格的股票惯性效应要弱于价格较低的股票,高价格股票的投资者可能更加谨慎,其买卖决策受多种因素制约更多,所以价格走势相对更复杂,更有可能出现反向于大盘或常规预期的现象。例如高价股在市场整体上涨时可能不涨反跌,或者在市场下跌时不跌反涨的可能性相对低价股更高。

3. 公司规模

– 一般用公司资产衡量公司规模,公司规模大小会影响股市买卖反向现象。大型公司往往受到更多市场关注和监管,其股票价格变动相对较为稳定,遵循常规趋势的可能性较大。而小型公司的股票,由于其市场影响力较小、信息透明度相对较低等因素,更容易出现反向现象。例如在市场波动时,小型公司股票可能与大盘走势相反,大盘上涨时它下跌,大盘下跌时它上涨,这可能是因为小型公司受自身特殊因素(如特定业务发展、个别财务状况变化等)影响更大,而对市场整体趋势的跟随性较弱。

(二)市场和投资者相关因素

1. 市场情绪

– 市场情绪是影响股市买卖反向现象的关键因素之一。当市场情绪极度乐观时,大多数投资者都在买入,市场可能已经处于过度买入状态,此时可能会引发反向现象,一些敏锐的投资者会开始卖出,形成与大众买卖行为相反的操作。相反,当市场情绪极度悲观时,大量投资者抛售股票,市场处于过度卖出状态,部分投资者可能会选择买入,导致买卖反向现象的出现。例如在牛市末期,市场情绪狂热,股价普遍高估,但随后可能会出现反转下跌;而在熊市末期,市场情绪低迷,股价被过度低估,之后可能会反转上涨。

2. 投资者的认知和心理偏差

– 投资者的认知和心理偏差对股市买卖反向现象有显著影响。许多投资者存在过度反应的心理偏差,对公司的业绩变化、宏观经济数据发布等信息过度解读。例如,当一家公司公布了略高于预期的业绩时,投资者可能过度乐观,将股价推高到不合理的水平,之后股价必然会向下修正,这就产生了反向现象。另外,投资者还可能存在羊群效应,盲目跟随大众的买卖行为,当这种行为达到一定程度时,就会引发反向力量的介入。例如,当大量投资者盲目追涨时,少数理性投资者会反向操作,卖出股票。

3. 宏观经济环境

– 宏观经济环境的改善或恶化会影响股市买卖反向现象。在宏观经济环境开始改善时,一些处于困境中的行业或公司可能会被市场重新评估,其股价可能会从被低估的状态向上修正,出现与之前下跌趋势相反的走势。相反,当宏观经济环境恶化时,即使某些公司目前业绩尚可,但投资者可能对未来预期悲观,导致这些公司股票价格下跌,与之前的上涨趋势反向。例如,在经济复苏初期,一些传统制造业企业的股票可能会从低谷反转向上,而在经济衰退初期,一些新兴产业股票可能会结束之前的上涨趋势开始下跌。

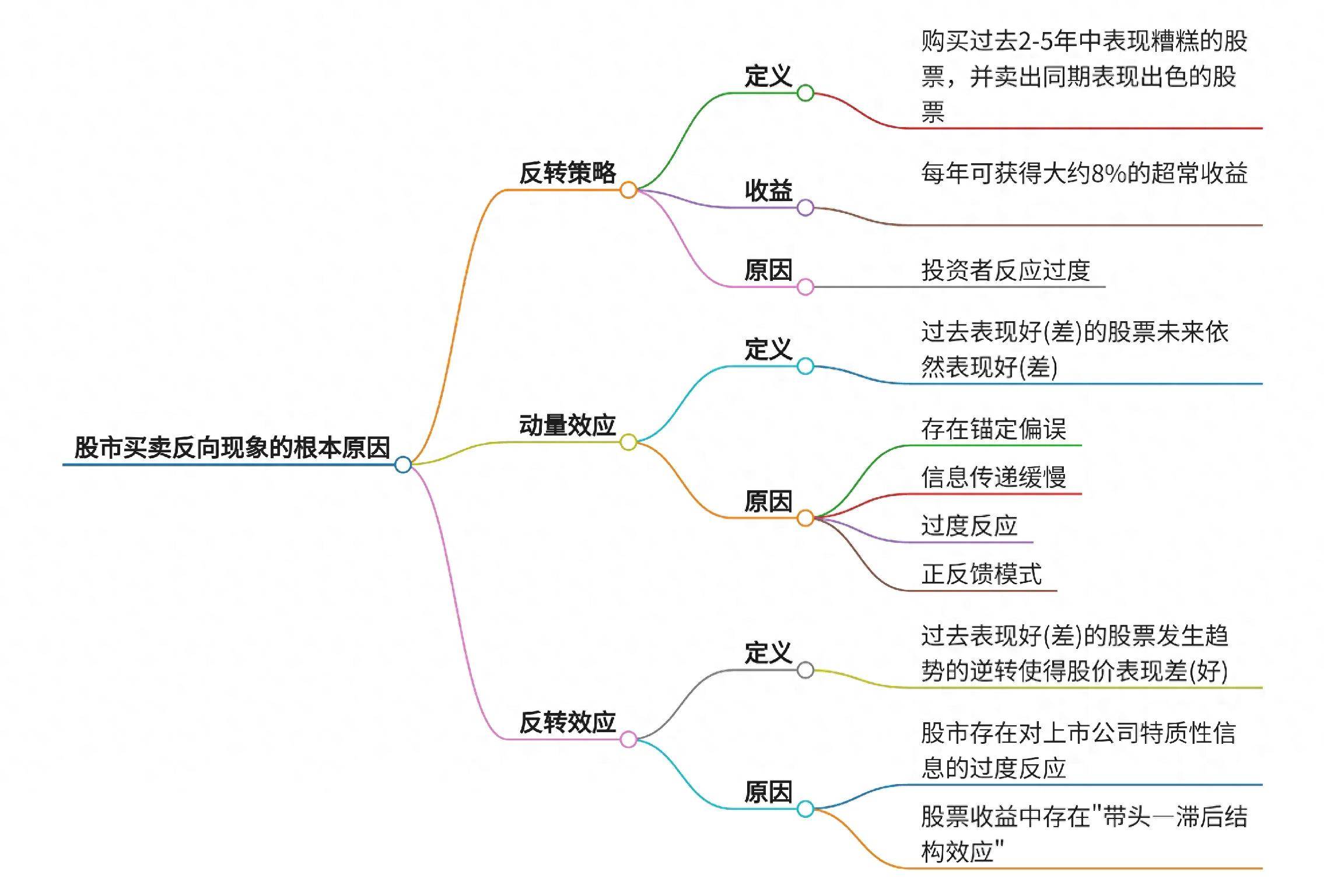

三、股市买卖反向现象根本原因的理论研究

(一)有效市场假说的挑战与解释局限性

1. 有效市场假说(EMH)概述

– 传统的有效市场假说认为股票的收益是不可预测的,市场是有效的,所有可获得的信息都已经反映在股票价格中。在这个假说下,不应该存在持续的、可预测的反转现象。然而,实证研究不断发现一些股票收益率具有一定可预测性的证据,特别是短期价格惯性现象和长期价格反转现象,这对有效市场假说构成了挑战。

2. 解释局限性

– 有效市场假说难以解释为何会出现反转现象。按照该假说,市场参与者都是理性的,并且会根据所有可用信息进行交易。但在实际的股市中,反转现象表明市场并非完全按照理性预期运行。例如,即使没有新的重大基本面信息变化,股票价格仍然会出现反转,这与有效市场假说中价格只会对新信息做出反应的观点相悖。

(二)行为金融理论的解释

1. 投资者反应过度理论

– 行为金融理论中的投资者反应过度理论是解释股市买卖反向现象的重要观点。该理论认为投资者在面对信息时,往往会过度反应。例如,当一家公司公布了好的业绩消息时,投资者可能过度乐观,过度买入该公司股票,导致股价被高估。随着时间推移,市场会逐渐认识到这种高估,股价就会向下修正,形成反向现象。De Bondt和Thaler (1985)的研究发现股票收益率在长期存在反转的趋势,他们认为这是由于投资者对过去的赢家和输家股票过度反应所致。在中国A股市场的研究也表明,投资者呈现出过度反应的特征,多种反转策略中赢者组合和输者组合在检验期中的均值高度一致地表现出反转特征,这支持了投资者反应过度理论对股市买卖反向现象的解释。

2. 带头 – 滞后结构效应理论

– 股票收益中存在“带头 – 滞后结构效应”也是对股市买卖反向现象的一种理论解释。这种效应意味着不同股票或者不同板块之间存在着领先与滞后的关系。例如,某些大盘蓝筹股的走势可能会领先于小盘股,当大盘蓝筹股已经经历了上涨周期开始下跌时,小盘股可能才刚刚开始上涨,随后小盘股也会跟随大盘蓝筹股的走势而反转下跌。这种带头 – 滞后结构效应导致了股市中复杂的买卖反向现象,不同股票之间的节奏差异使得整体市场的买卖行为并非完全同步,从而产生反向现象。

四、股市买卖反向现象根本原因的案例分析

(一)互联网泡沫时期的案例

1. 事件背景

– 在20世纪90年代末的互联网泡沫时期,互联网相关企业受到市场的狂热追捧。投资者对互联网企业的未来发展前景过度乐观,大量资金涌入互联网股票市场。许多互联网公司在没有盈利甚至没有明确商业模式的情况下,股价被大幅高估。例如,一些新兴的互联网公司,仅仅凭借一个概念或者初步的业务计划,其股票价格就节节攀升,像美国的雅虎等公司,其股价在当时远远超出了基于传统估值方法得出的合理价格范围。

2. 反转过程及原因分析

– 随着时间推移,市场开始认识到许多互联网公司无法实现预期的盈利目标,投资者的乐观情绪逐渐转变为悲观。从2000年开始,互联网股票市场开始崩溃,股价大幅下跌。这一反转现象的根本原因在于投资者之前的过度反应。在泡沫时期,投资者过度买入互联网股票,导致价格严重脱离价值,而当市场情绪发生转变时,就出现了大规模的反向卖出行为,股价迅速下跌。这一案例充分体现了投资者反应过度理论对股市买卖反向现象的解释,即投资者在初期过度乐观导致股价高估,随后必然会出现向下修正的反向现象。

(二)2008年金融危机中的案例

1. 事件背景

– 在2008年金融危机爆发前,美国房地产市场泡沫严重,金融机构大量发放次级住房抵押贷款,并且将这些贷款打包成复杂的金融衍生品进行交易。市场对房地产市场和金融市场的前景盲目乐观,许多投资者大量购买与房地产相关的金融资产,如抵押债务债券(CDO)等。这些资产的价格不断上涨,整个金融市场处于一种繁荣的假象之中。

2. 反转过程及原因分析

– 随着美国房地产市场开始出现问题,次级贷款违约率大幅上升,引发了金融机构的危机。投资者的恐慌情绪迅速蔓延,从之前的过度乐观转为极度悲观。金融资产的价格开始暴跌,股票市场也受到严重冲击。这一反转现象的根本原因也是投资者反应过度。在危机前,投资者过度相信房地产市场和金融市场的稳定性,过度买入相关资产,而当危机爆发的信号出现时,投资者又过度反应,大量抛售资产,导致股价和金融资产价格出现反向暴跌的现象。此外,在金融危机期间,不同板块之间的带头 – 滞后结构效应也有所体现。例如,金融板块首先遭受重创,随后其他板块如制造业、消费业等也纷纷受到牵连,股价下跌。这种板块之间的联动和滞后关系也加剧了股市买卖反向现象的复杂性。

五、如何应对股市买卖反向现象

(一)保持冷静与理性

1. 避免情绪化决策

– 在股市买卖反向现象出现时,投资者首先要做的就是保持冷静,避免被情绪左右。例如,当看到股价突然大幅下跌(可能是反向现象的开始),不要惊慌失措地立即卖出股票。很多投资者在这种情况下,由于害怕进一步亏损,会在恐慌中抛售,而这往往是不理性的。相反,当股价快速上涨时,也不要盲目跟风追涨。在2008年金融危机期间,许多投资者因为恐慌而抛售股票,结果错失了后来市场反弹的机会。而在互联网泡沫时期,也有投资者盲目追高互联网股票,最终遭受巨大损失。

2. 克服羊群效应

– 投资者要克服羊群效应,不盲目跟随大众的买卖行为。当市场上大多数人都在进行同向操作时,要保持独立思考。例如,在牛市末期,市场情绪高涨,很多投资者都在疯狂买入股票,此时如果能克服羊群效应,冷静分析市场的估值水平、宏观经济状况等因素,就可能避免在即将到来的反转中遭受损失。同样,在熊市末期,当大多数投资者都在抛售股票时,能够独立判断市场底部的投资者就有机会在反转上涨中获利。

(二)深入分析市场和公司基本面

1. 技术分析与反向指标识别

– 投资者可以运用技术分析手段来识别反向指标。例如,超买超卖指标(如随机指标KDJ)出现高位钝化或低位交叉时,可能意味着市场即将发生反转。当股价上涨而成交量却减少时,可能意味着上涨动力不足,是一种反向信号;股价下跌时成交量增加则可能是市场恐慌情绪加剧的表现,也可能预示着反向操作的时机。同时,要关注利好利空消息与股价走势的逆向反应,如当市场出现利好消息时,股价不涨反跌,或者利空消息出现时股价不跌反涨,这往往意味着市场走势可能与消息面相反,投资者需警惕。

2. 基本面分析

– 深入分析公司的基本面情况,包括公司的业绩、财务状况、行业竞争力等。例如,如果一家公司的业绩长期稳定增长,但股价突然大幅下跌,可能是市场过度反应导致的反向现象,此时如果公司基本面没有发生实质性变化,就可能是一个买入的机会。相反,如果一家公司业绩不佳,股价却持续上涨,可能存在高估的情况,一旦市场情绪转变,就可能出现反转下跌。此外,宏观经济环境对公司和行业的影响也要考虑在内。在宏观经济衰退期,一些抗周期行业(如公用事业)可能相对稳定,而一些周期性行业(如汽车制造)可能面临更大的风险,这都会影响股票价格的走势和反转情况。

(三)灵活调整投资策略

1. 根据市场变化调整持仓

– 投资者要根据市场的变化及时调整自己的投资策略。在确认反转信号出现之前,不要轻易改变持仓方向。例如,如果投资者持有一只股票,发现市场出现了一些反向信号,但这些信号还不够明确,就不要急于卖出或买入。但是,一旦明确了反转信号,如股价突破了重要的阻力位或者支撑位,并且有其他指标(如成交量放大等)的配合,就应该及时调整持仓。在2000年互联网泡沫破裂时,如果投资者能够及时根据市场反转信号调整投资策略,减少对互联网股票的持仓,就可以避免更大的损失。

2. 采用多样化投资组合

– 构建多样化的投资组合也是应对股市买卖反向现象的有效方法。通过投资不同行业、不同规模、不同风格的股票,可以分散风险。例如,将资金分散投资于大盘蓝筹股、中小盘成长股、价值股以及防御性板块(如医药、消费)和周期性板块(如钢铁、煤炭)等。当某个板块或股票出现买卖反向现象时,其他股票或板块可能会起到平衡的作用,从而降低整个投资组合的风险。在2008年金融危机中,那些投资组合较为多样化的投资者相对单一投资于金融股的投资者来说,损失往往更小。

发布者:股市刺客,转载请注明出处:https://www.95sca.cn/archives/544297

站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解!